害獣に家や畑を荒らされると、何から対策すべきか焦りますよね。

害獣対策の第一歩は「害獣を特定すること」です。

害獣は外来種か在来種か?で捕獲に関する法律が変わります。

さらに害獣にあった対策が重要だからなんですね。

この記事では、アライグマ・タヌキ・ハクビシンの違いや見分け方、捕まえる際の法律の違いまで解説するため、必ず害獣対策の参考になります。

もし、「今すぐ解決してほしい」「一通り調べたが害獣が特定できなかった」という場合には【害獣駆除110番】にご相談ください。

害獣駆除110番は日本全国にネットワークがある害獣駆除業者のご紹介サービスです。

お電話いただければ、害獣の特定はもちろん、害獣の追い出しから再侵入防止や清掃までおこなえるお近くのプロをご紹介いたします。

「害獣が特定できず不安……」「屋根裏に住み着かれて困っている」なら害獣駆除110番にお電話ください。

-

この記事の監修者

Kota氏

鳥獣管理士2級ツキノワグマの西中国地域個体群の出没予測に関する基礎調査立ち上げに参加。 また、山口県内や、宮島(広島県)のニホンジカ調査、管理に従事。 その他、タヌキ、アナグマ、ヌートリア等の中型哺乳類の捕獲及び食性調査・行動圏解析やヤマネ等の小型哺乳類の捕獲調査も実施経験あり。

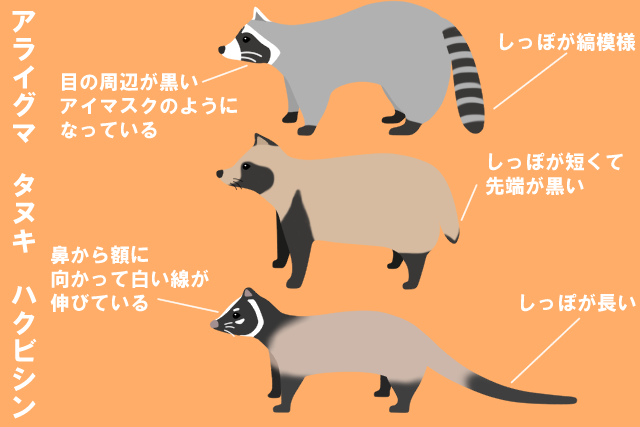

1アライグマ・タヌキ・ハクビシンの見た目の違い

アライグマとタヌキは体形が似ているため、よく間違えられます。

さらにあまり見かけないハクビシンとも混同しやすいでしょう。

ですが上図のイラストのように違うところが多いため、細かく見ていきましょう。

アライグマ・タヌキ・ハクビシンの違い

アライグマ・タヌキ・ハクビシンの違いは「しっぽ、大きさ、足跡」を見るとわかりわかりやすいでしょう。

- しっぽ

-

アライグマ:灰色と黒のしま模様で長い

タヌキ:茶褐色1色、丸みを帯びた形で短い

ハクビシン:黒色で細くて長い - 大きさなど

-

アライグマ:体長40㎝~60㎝ほどで、体は全体的に灰色か白色

タヌキ:体長50㎝~60㎝ほどで、胴体が茶色で脚は黒色

ハクビシン:体長60㎝ほどで、脚は短く、胴体は細長い

※上記の数字はしっぽを除く大きさですが、あくまで目安です。個体によって前後します。 - 足跡

-

アライグマ:5本指で人間やサルの手と似ている

タヌキ: 4本指で犬の足に似ている

ハクビシン:5本指で犬の足に似ているアライグマとハクビシンは木登りが得意で、人家に住み着いた場合、雨どいや屋根を通り家の中に侵入します。

しかもハクビシンは綱渡りも得意なため、電線を渡って人家の屋根を移動することもあります。もしも足跡を見つけた場所が「雨どい、屋根の上」だった場合は、アライグマやハクビシンの可能性が高いでしょう。

参考:環境省[特定外来生物アライグマ 中国・四国版]

参考:環境省[特定外来生物アライグマ2013年3月改訂版]

参考:環境省[特定外来生物の見分け方(同定マニュアル)]

アライグマの詳細情報

| 分布 | ほぼ日本全都道府県に分布 |

| 体長 | 40~60cm |

| 特徴 | しっぽの長さ 40cmほど しま模様の太いしっぽ |

| 繁殖期 | 1~3月に交尾、4~6月に出産 |

| 食性 | 雑食性。 野菜、果物、鳥類、昆虫、甲殻類、残飯などなんでも食べる。 特に、地上だけでなく、水の中から樹上のものまで食べる。 |

タヌキの詳細情報

タヌキには本州にいる「ホンドタヌキ」と北海道にいる「エゾタヌキ」の2種類がいます。

今回は頭数の多い「ホンドタヌキ」を中心に解説します。

| 分布 | 北海道、沖縄を除く本州・四国・九州に分布 (北海道はエゾタヌキが生息) |

| 体長 | 60~70cmほど |

| 特徴 | しっぽの長さ 18cmほど 丸みを帯びた単色のしっぽ |

| 繁殖期 | 2~4月に交尾、4~6月に出産 |

| 食性 | 雑食性。 野菜、果物、鳥類、昆虫、残飯などなんでも食べる。 |

ハクビシン

| 分布 | ほぼ日本全都道府県に分布 |

| 体長 | 60cmほど |

| 特徴 | しっぽの長さ 40cmほど 細く、長い尾の先が黒いしっぽ |

| 繁殖期 | 3~12月に出産 |

| 食性 | 雑食性。 野菜、果物、鳥類、昆虫、残飯などなんでも食べる。 特に、甘いものを好む傾向にある。 |

【おまけ】アナグマ

タヌキと混同されやすい動物にアナグマがいます。

あまりなじみのない動物ですが、タヌキはアナグマの掘った穴に住み着くためよく間違えられるんです。

| 分布 | 北海道を除く本州に分布 |

| 体長 | 55~75㎝ほど |

| 特徴 | しっぽの長さ 10~15㎝ 短く単色 |

| 繁殖期 | 春~夏に交尾、翌年の4月ごろに子供を産む |

| 食性 | 名前の通り深い穴を掘って生活する。 穴を掘るのは得意だが、木に登るのは苦手 |

※1 対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。

アライグマ・タヌキ・ハクビシンを見分ける4つのポイント

野生動物はじっとしてくれません。

そのため見た目だけでは判断がむずかしいですよね。

そこで「アライグマ・タヌキ・ハクビシンの隠れ場所の違い、食べ残し、フン、能力」の違いを解説します。

人家に侵入した場合の隠れ場所

- アライグマ

-

後述でも触れますが、アライグマは手先が器用で木登りが得意です。

そのため人家に侵入した場合、屋根裏に住み着きます。

ほかには床下、人気のない倉庫や神社仏閣などどこにでもいます。 - タヌキ

-

人家にはあまり侵入しませんが、まれに床下に住み着く場合があります。

ちなみに木登りはアライグマほどうまくはないため、屋根裏に住み着きません。自然下では林や森の中で地面に穴を掘って暮らしています。

近所に林や森がある場合、人家よりも畑の被害が多いでしょう。 - ハクビシン

-

ハクビシンは木登りや綱渡りが得意なため雨どいや電線をつたい人家に侵入、屋根裏に住み着きます。

ほかには床下、人気のない倉庫や神社仏閣などをねぐらとします。

食べ残しから判断する方法

- アライグマ

-

スイカやメロンなど皮が厚い果物を食べる際に、500円ほどの穴をあけ中身をくりぬくように食べます。

木になっている果物は地面に落とすことなく、木になっている状態のまま食べます。

特徴は木になっている果物の、ヘタ側から食べるところです。 - タヌキ

-

芋を掘り起こしたり、畑の外に作物を持ち出して食べ残しが畑の外にあることがあります。

また、木になっている果物は登って食べることもありますが、地面に落としてから食べることが多いです。

- ハクビシン

-

スイカやメロンなど皮の厚い果物を食べる際は、果物に大きな穴をあけて食べます。

木になっている果物は、果物の果頂部から食べます。

フンによる判別法

タヌキをはじめハクビシンやアナグマには「溜めフン」という性質があります。

溜めフンとは1体や複数の個体が同じ場所にフンをする行為で、タヌキやアナグマは巣の外で、ハクビシンはねぐらにもため糞をします。

フンの形は食べたもので変わるうえ複数頭でするためさまざまですが、2~3cmくらいのフンが1か所に固められていて強烈に臭い場合、タヌキの可能性が高いでしょう。

一方ハクビシンのフンは、小型犬のフンほどの大きさがあります。

丸みのある棒の形をしていて、5~15cmくらいのフンがあったらハクビシンを疑いましょう。

一方、アライグマに溜めフンの性質はありません。

屋根裏などに、ばらばらとフンがまき散らされていればアライグマの可能性が高くなります。

能力による違い

- 木登り

-

アライグマ:樹木、表面がツルツルした塩ビ管、垂直に垂らした針金などたいていのものに登れる。

タヌキ:樹木や丸太などは登れるが、表面がツルツルした素材や垂直に垂らした針金は登れない。

ハクビシン:後ろ足を支点に木にぶら下がることが可能。綱渡りも得意でピンと張ったロープやたるんだロープなどを渡れる。参考:三重県[登はん能力からみたアライグマとタヌキのブドウ果実食害防止対策]

農研機構:[ハクビシンは綱渡りが得意であり、侵入防止経路として配慮が必要である] - 手先の器用さ

-

アライグマ: 人間のような指で手先が器用。自分でオリのカギを外して脱走するほど。

力も強く4㎏ほどのものなら動かせる。

タヌキ: 犬のような前足のため手先の器用さはない。

ハクビシン:綱を渡るほど器用だが、オリのカギを外すほどの器用さはない。

害獣被害にあったら害獣駆除110番にご相談ください。

害獣被害は害獣の特定がはじめの一歩ですが、動物に詳しくないとむずかしいでしょう。

害獣を特定しても、害獣にあわせた対策をとろうと思うとさらに大変です。

もし害獣被害で今お悩みなら24時間365日お電話受付中の【害獣駆除110番】にご相談ください。

害獣駆除110番の窓口は年中無休で営業しているため、害獣が活動する深夜でも、畑の世話をする早朝でもいつでもすぐにご相談いただけます。

「アライグマかタヌキのような動物が住み着いている」「なんだかよくわからない動物に畑を荒らされた!」とお悩みなら害獣駆除110番にお気軽にご相談ください!

※1 対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。

アライグマ・タヌキ・ハクビシンを追い払う方法

アライグマ・タヌキ・ハクビシンの見分け方を見てきましたが、ここからはいよいよ追い払いについてみていきましょう。

野生動物の追い払い方は、基本的に同じです。

ニオイや音でおどろかせ、逃げた隙に再侵入防止を図ります。

ニオイや音の効果は一時的で、何度か使うと追い払う効果がなくなります。

そのためアライグマなどが追い払えたら、すぐに再侵入防止策をおこなってください。

木酢液、ミントのニオイがキライ

野生動物は強いニオイを嫌います。

そこで木酢液やミントのスプレーを散布してみましょう。

木酢液は自然由来の防虫剤で、酸っぱいような独特なニオイがする液体です。

アライグマ・タヌキ・ハクビシンが侵入していそうな場所や侵入に使っている入り口などに、ニオイの強い木酢液などを散布します。

「壁などにシミが残りそうでイヤ」という場合は、丸めた新聞紙やぼろ布にニオイを染み込ませあたりに散らしておくとよいでしょう。

センサーライトやフラッシュライトを試してみる

アライグマ・タヌキ・ハクビシンが隠れていそうな場所、侵入路を照らし突然の明かりでおどろかせます。

センサーライトはホームセンターにて、数千円程度で購入できます。

フラッシュライトは害獣用のものがネット通販にて6千円ほどで購入できるため試してみましょう。

騒音や動物の鳴き声でおどろかせる

野生動物はうるさい音を嫌います。

そこで、頻繁に音を立てておどろかせましょう。

アライグマ・タヌキ・ハクビシンがいそうな場所を、ほうきの柄でつつく、鍋などで大きな音を立てます。

畑や屋外の場合は、害獣除けの装置を試してみましょう。

設置しておくと音や害獣の鳴き声で動物をいかくします。

ネット通販にて、1万円ほどで購入できます。

害獣を見かけたときのNG行動

追い出し作業中や日常生活の中で、害獣に出くわすことがあります。

そんなときに、やってはいけないことをまとめました。

- 捕獲、殺傷してはいけない

許可のない捕獲、殺傷は法律違反のため(詳しくは「アライグマ・タヌキ・ハクビシンを自分で捕まえる」で解説) - 触ってはいけない

疥癬などの感染症、ノミやマダニなどの恐れがある - エサをやる

人間の食べ物を狙う、畑を荒らす要因になる。

もしも害獣と出会ったら、そっとその場を離れてください。

野生動物は、こちらから手を出さない限り襲ってくることはありません。

いったんその場を離れて、少し時間をおいてから戻ってみましょう。

害獣駆除剤を使う

タヌキは少ないのですが、アライグマやハクビシンは人家に住み着く場合があります。

そんなときは害獣駆除剤を試してみましょう。

アライグマをはじめ野生動物の許可のない捕獲や殺傷は、法律で禁止されています。

そのため、害獣駆除剤には害獣を駆除する能力はありません。

しかし不意の煙でおどろき、逃げていく場合があるんですね。

うまく追い出せたら掃除と再侵入防止

追い払いの効果は一時的です。

さらに荒らしやすい畑やよい餌場のある隠れ場所は、別の個体や別の害獣に狙われる可能性があります。

アライグマなどが出ていったと確信できたら、しっかりと侵入経路を断ち柵などで畑を守りましょう。

まずは清掃をおこなう

アライグマやハクビシンが人家に住み着いた場合は、屋根裏や床下の掃除をおこないます。

マスク、ゴム手袋、汚れてもよい長袖長ズボンで残存するフン、毛、カビなどに直接触れないようにしてください。

畑の場合害獣が傷をつけた、食べ残した農作物は速やかに処分してください。

食べ残しやまだ食べられる農作物は、ほかの害獣を呼ぶ原因になります。

人家の場合、侵入路に板や金網を張る

害獣の侵入路をベニヤ板や金網でふさぎます。

アライグマは力が強く器用なため板を立てかける程度、金網をかぶせる程度では簡単に引きはがしてしまいます。

釘やボルトなどでしっかりと固定してください。

アライグマやハクビシンは屋根から屋内に侵入するため、「屋根裏から見て穴が開いてないか?」「通風孔などの金網が外れていないか?」などをしっかりチェックしてください。

また、増築している方はもうひとつチェックポイントがあります。

それが、増築したつなぎ目です。

ここも侵入されるポイントになるので、あわせてチェックしてください。

なお、作業をおこなう場合は階下への落下に注意を払い、不安であれば害獣駆除業者や工務店などに依頼し侵入路をふさいでもらいましょう。

害獣駆除110番では、害獣の追い出しから清掃、再侵入防止までおこなえる業者をご紹介いたします。

もしも清掃や再侵入防止の施工が大変そう、むずかしいと感じたらお気軽にご相談ください!

※1 対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。

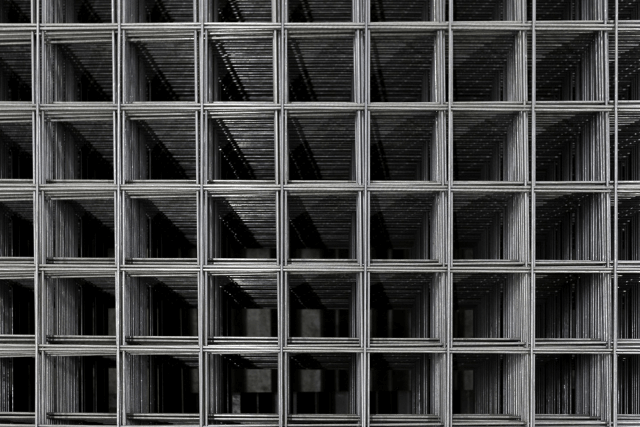

畑の場合はワイヤーメッシュやトタン板で柵を作る

写真のような鉄線を溶接した大きな金網、ワイヤーメッシュで畑を囲みます。

必要なワイヤーメッシュ

- 格子が7.5㎝四方、正方形のもの

ワイヤーメッシュの使い方

- 地面に支柱を打ち込む

- 支柱の横に深さ30㎝ほどの細い溝を掘る

- 先ほど掘った溝に沿いワイヤーメッシュを置き、針金を使い支柱とワイヤーメッシュを固定する

- 溝を埋め戻す

- 畑を覆うようにできたら完了

タヌキは穴を掘るのがうまいため、柵を設置しても柵の下に穴を掘って隙間から侵入します。

そのため30㎝ほど地面に埋め込み、下からくぐれないようにするのがポイントです。

トタン板は柵としてよりも「目隠しして農作物を守る」効果があります。

トタン板はタヌキやアナグマなど木登りをあまりしない動物に効果的です。

ただし!アライグマやハクビシンの場合、木登り能力にたけているためワイヤーメッシュの柵だけでは侵入されるおそれがあります。

木の上に登られると、トタン板の目隠しも効果は薄いでしょう。

その場合は、ワイヤーメッシュ柵の上に電気柵を併用すると効果的です。

なお、電気柵を併用する際には、以下のように害獣ごとに適した高さにすることがポイントになります。

- ハクビシン・アライグマ

-

地上から5㎝、10㎝の2段階にする

- タヌキ

-

地上から10㎝、20㎝、30㎝、40㎝の4段階にする

参考:農林水産省[鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について]

参考:農林水産省[野生鳥獣被害防止マニュアル 中型獣類編]

草刈り、枝払い、食べ物の処分も大切

害獣対策の基本は「草刈り、枝払い、食べ物はきちんと捨てる」です。

野生動物は普段身を隠して行動します。

草が生えていると草の中を隠れて移動しやすく、害獣の通路になりやすいんです。

また、木登りが得意なアライグマなどの動物は、枝をつたって屋根の上に登ります。

無駄な枝を払っておけば、害獣が侵入するリスクが減るんですね。

最後「食べ物はきちんと捨てる」です。

たとえば庭にビワや柿の木があるご家庭では、しばしば自分たちが食べる分だけ収穫して後は放っておく光景が見られます。

農家では傷物の野菜や果物を敷地内に放置する場合があります。

こういった「人間が意識していない食べ物」が、アライグマやタヌキなどの害獣を呼び寄せる原因になるんですね。

「定期的に草刈りや枝払いをおこなう、生ごみはきちんと処理し、収穫しない農作物は地面に埋めるかゴミとして処理する」を徹底しましょう。

行政機関と害獣駆除業者の違い

害獣被害の相談先といえば、「行政機関」と「害獣駆除業者」を思い浮かべます。

おこなうことや費用に違いはあるのでしょうか?

結論からいうと、あまり違いはありません。

個人宅の害獣被害を市役所に相談した場合

たとえば家にアライグマが住みつき、市役所などの行政機関に相談した場合。

たいてい市役所から民間の害獣駆除業者が紹介され、駆除費用、清掃費用や再侵入防止費用はすべて家主が支払います。

今のところ「行政機関が個人宅の損害を補償する」といった制度もなく、補助金や交付金などもありません。

行政に相談しても、自分で業者を探してもあまり変わらないんですね……。

ただし地域の農業、畜産業を守る観点から害獣の目撃情報を呼びかけている地域も多いため、通報自体は地域にとって有益です。

メールや電話などで被害状況、目撃頭数や目撃場所を伝えるとよいでしょう。

ちなみに、被害を受けたのが農家だった場合は少し違います。

市区町村によっては害獣駆除対策の電気柵などの費用が補助される制度、農作物や畜産物に対する補償「農業災害補償制度」などがあります。

詳しくはお住まいの行政機関へお尋ねください。

害獣駆除業者に依頼をした場合

害獣駆除業者はいつ、どんな害獣でもすぐに追い出し作業や捕獲作業をおこなう業者です。

ほとんどの業者が追い出しや捕獲作業の後に、清掃や再侵入防止策の施工までまとめておこないます。

行政機関に相談した場合とほとんど違いはありませんが、ポイントは「自分で好きな業者を探しやすいところ」でしょう。

値段や清掃方法まで自分の納得のいく業者が探せます。

もし害獣駆除業者をお探しなら、害獣駆除110番にご相談ください。

【害獣駆除110番】は日本全国にネットワークがあり、お近くの害獣駆除業者をすぐにご紹介できます。

いつでもお気軽にご相談ください。

※1 対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。

アライグマ・タヌキ・ハクビシンを自分で捕まえる

ここまでは「アライグマ・タヌキ・ハクビシンを追い払う」方法をご紹介してきました。

ここからは「根本的な原因を捕まえる」法律や手順を解説します。

ただし、野生動物を捕まえるには法的な許可が必要です。

では、「その許可はどうやって取得するのか?」「狩猟免許がない場合でも取得できるのか?」を解説します。

許可捕獲申請がおりれば、捕獲できる

「許可捕獲制度」とは「自然環境や農林水産業に、被害を与える動物を捕まえられる」です。

ジビエなどでお馴染みの狩猟には狩猟免許が必要ですが、許可捕獲は行政から許可がおりれば免許は不要です(個人で捕獲ができるかは、お住まいの地域の行政機関にご確認ください)。

申請はお住まいの地域の行政機関に提出します。

申請には「捕まえる予定の害獣と頭数」「予定している期間や地域」「捕まえた後の処理をどうするか?」などを記載します。

害獣を特定してから、申請をおこないましょう。

参考:農林水産省[捕獲に関する基礎知識]

参考:群馬県吾妻市[狩猟免許を持たない方の有害鳥獣捕獲について]

参考:東京都の鳥獣捕獲許可等申請書の書き方例

外来種と在来種で法律が違う

外来種は本来日本におらず日本の生態系、農林水産業に被害を与える動物のため「外来生物法」で駆除が推奨されています。

そのため駆除後の対応は、外来種と在来種で違います。

たとえば罠を仕掛けて外来種のアライグマを捕まえた場合。

外来生物法では原則「野外に逃がす、生きたまま運搬させる、生きたまま保管・飼育」が禁止されています。

「外来種は捕まえたその場で殺処分する」が原則なんですね。

※防除の認定・確認を申請すれば運搬可能です。

アライグマを捕まえるつもりが誤って在来種のタヌキを捕まえた場合は、自治体によって逃がすように指示しているところもあるため、ここが違いますね。

ちなみにハクビシンは中国から来たといわれていますが、外来生物法は明治以前から記録がある動物は対象としないので、ハクビシンはアライグマと違い、外来種の法律による規制を受けません。

参考:環境省[外来生物法 | 日本の外来種対策 | 外来生物法]

参考:農林水産省:野生鳥獣防止マニュアル

捕獲後のアライグマ・タヌキ・ハクビシンは自分で処分する

許可捕獲で捕まえた害獣は原則自分で処分します。

地域によっては、捕獲した害獣を引き取ってくれるところもあるため一度確認しておきましょう。

万が一自分で処分する場合、害獣が苦しまないよう炭酸ガスなどで安楽死させます。

死骸は一般廃棄物の扱いになるため、ゴミとして処分します。

地域の斎場(火葬場)ではペット火葬には対応しているものの、法律により野生動物の引き取りはおこなっていません。

ゴミ処理場や廃棄物処理業者に死骸の処理を頼みましょう。

捕獲個体や死骸の処理は地域によって差があるため、許可捕獲の申請をおこなう際はあらかじめ問い合わせておくとよいでしょう。

害獣の追い払い、再侵入防止は【害獣駆除110番】にご相談ください

害獣の追い出し、捕獲、再侵入防止を個人でおこなうのはとても大変です。

ここまでの記事を読んで、少しでも「大変そう、むずかしそう」と感じたらお気軽に【害獣駆除110番】にご連絡ください。

害獣駆除110番は、全国にネットワークがある害獣駆除業者ご紹介サービスです。

ご依頼は24時間365日年中無休で受け付けているため、いつでも、どちらからでもお気軽にご相談ください。

害獣被害の対応はやることが多くて、大変です。

しかしプロなら的確に、安全に、確実に害獣対策をおこなってくれるでしょう。

お電話でのご相談、お見積り、見積り後のキャンセルは無料※ですので、害獣被害にお困りの方は害獣駆除110番にご連絡ください

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積り・キャンセルに費用をいただく場合がございます。